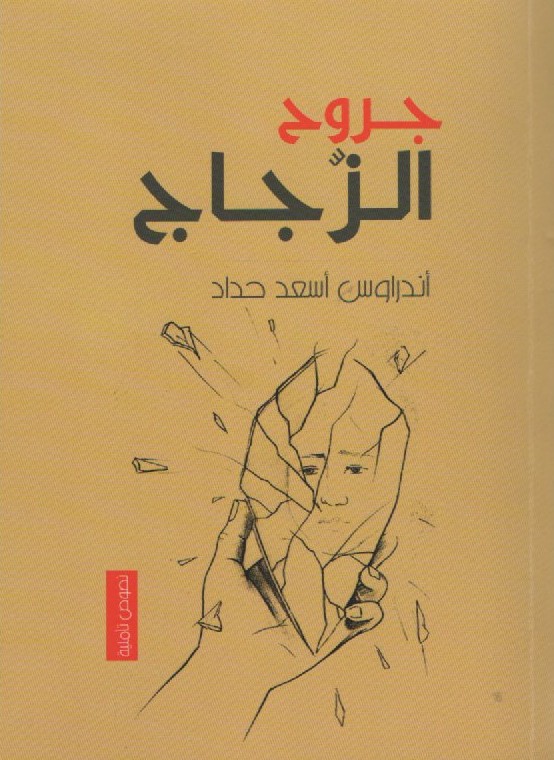

سلمى جبران: “جروح الزجاج” وخفايا النصّ – قراءة تفاعليّة

سلمى جبران

مباركٌ هذا الكتاب الذي يمتدّ على طول الحياة وعرضِها وعُمقِها وارتفاعاتِها. هذا الإصدار جعلَ الحياة متعدّدةَ الأبعاد بدافع التأمُّل والاستطلاع النابع من قراءة عميقة لمواردَ ثقافيّةٍ أدبيّة عربيّة وإغريقيّة ولأدبيّاتٍ روحانيّة غطّت كلَّ مجالٍ يطرقُهُ الإنسان. تحيّة تقدير للكاتب اندراوس أسعَد حدّاد …

عنوان الكتاب يوحي بالشفافيّة الواقعيّة وبالبُعد الذي نراهُ من خلال الزجاج، ونتواصلُ معه رَغْمَ الجروح. كلّ نصوص الكتاب تدخل ما وراء الزجاج المجرّح ونراها بعينيّ الكاتب ونتمتّع بقراءتِها بَعْدَ كشفِهِ عنها. الجروح في الزجاج تُضفي غُموضًا على مشاهدَ نراها من خلالِهِ فتَزيد الخيالَ رهبةً ويزيدُ المشهدُ عُمْقًا آخر!

أمّا لوحة الغلاف فهي كتلةُ زجاجٍ يظهرُ من خلالِها وجهُ فتاة وتظهرُ الجروح كأنّها عروق، وقطعةُ الزجاج المجروح محمولةٌ بكفّ إنسان وتتطاير شظاياها إلى كلِّ ناحية. تعبّر هذه اللوحة عن معظم خواطِر الكتاب.

في الإهداء، لفَتَ انتباهي إهداؤه إلى زوجتِه: أقتبس: “إلى زوجتي، رفيقةِ دربي، التي قرأَتْني قبلَ أنْ أكتُب، وجعلَتْ مِنّي رجُلًا وأبًا…”

يبدأ الكتاب بالرسائل، رسائل وجدانيّة تُشكِّلُ مُقدِّمةً للكتاب وتخلُقُ جوًّا جُبرانيًّا شبيهًا بأجواء “النبي” و”رمل وزَبَد”، ولكنّها تشير إلى أنَّ الآتي من النصوص محاكاةٌ للطبيعة وتأَمُّلٌ في مظهرِها وجوهرِها ويجعلُها تحكي وتتجوّل في مرابعِ خيالٍ خِصْبٍ لا نهائيٍّ يحوِّل كلَّ همسةٍ في الطبيعة إلى حِكمة! وكلُّ حكايةٍ وهمسةٍ في النص تحملُ نصًّا ضِمنيًّا. أمثلة: حفنة قمح في قبضة طفْل، ص24، ضباب اليقين ص28. أقتبِس ص27: “… نحنُ قمحُ الأرضِ سنبقى فيها ما دامَتْ الشمسُ شمسًا والحنطةُ قمحًا مقدّسًا”. ص29: “ذَهَبْتُ إلى حيثُ لا أستطيع، لن يشفَعَ لي قطارُها، ولا العُمْرُ كُلُّهُ، إنّها خلْفَ جِدارٍ منَ اللاوجود، جدارٍ بسُمْك الزمَن وطولِ الدهْر”.

بخيالٍ غنيٍّ، تتوالى نصوصُ الكتاب وفي كلّ نصٍّ تُغلَقُ دائرة وتَترُكُ القرّاءَ يتأمّلون بالمحتوى وبالرمْز وبالبُعْد.

قصّة “أمّ أحمد” هي دراما إنسانيّة عالِية تحكي حكايةَ البلادِ كلِّها: من الزقاق إلى السوق إلى النباتات الجبليّة، الميراميّة والزوفى والزعتر وجُبِّ السرّيس، وذلك بعيدًا عن الشعارات والمبالغات الرائجة. وكذلك، أيضًا، هي قصّةُ “أبو بشارة”.

في كثيرٍ من المواقع في الكتاب يتواجدُ تَناصٌّ يبلغُ حدَّ التناسُخ مع النصّ الديني، وهذا أيضًا أضفى أصالةً وعُمقًا على المقطوعات المختلفة.

النصّ: “الأحمر سيّد الوجود” ص51 يُحضِر لوحةً كوْنيّة رَسَمَتْها يدٌ خارقة وحوَّلَتْ ريشتُها لعَناتِ الجحيم إلى حروفٍ حمراءَ تنعى الروح!

“ظلٌّ على حجارة الأرصِفة” هي مقطوعةٌ خياليّة وهي حواريّةٌ جميلة بين أن نكون وألّا نكون وبين الحياة والموت. وكذلك، تتبعُها مقطوعتان: محوَرُهما العُزْلة – وأرى ولا أرى، وفيهِما بُعْدٌ فلسفيٌّ تربويٌّ عميق.

الدراما فِطرةٌ تخُطُّها الحروف بالوَحْيِ الضِّمني والخيال الخِصْب، فالكتاب مليءٌ بالإيحاءات الكامنة ما وراءَ السطور. ص88-ص94 تعملُ كاميرا ذهنيّة غير خفيّة تُرافِقُ الطريقَ إلى “أنا”! فتتكلّم بٱسم الصمت ويكثُر التعبير بلسان الحيوانات والنباتات!، فتنبثق الحِكَم والروايات المنسيّة لتصلَ إلى المُصالحة مع الموت: أقتبِس:”…وعادت الدورةُ، بكاملِ طقوسِها: ولادة، نموّ، شيخوخة، ثُمَّ مَوْت” انتهى الاقتباس.

لَفَتَتْني مقطوعة: … خلْفَ شاحِنةِ القُمامة، ففيها رفْعُ شَأنٍ مباركٌ ومُبالَغٌ بهِ لعُمّال القُمامة يتحدّثون بلُغةِ الإنجيل!

بشكلٍ عام يَتمّ توظيفُ تناقضاتِ الحياة في صياغة الحِكَم التي تكثر في النصوص بالإجمال: حرّيّة – قيْد، بداية – نهاية، جمْر – رماد، نور – ظلام، وكلّ هذه التناقضات خَدَمَتْ فكرة عَبَثيَّةِ الحياة وتفاعُلاتِها. ص119 محكمة البدء والنهاية، وهي تُشَكِّلُ مِثالًا على ذلك حيث يصفُ الكاتب حوارًا بين النور والظلام.

ص127-ص137يشعُّ سِحْرُ الأساطير الإغريقيّة. أُسطورة أفروديت والقمر وَرَدَتْ ص 134 وكذلك ص 136. هناك تماهٍ مع الأساطير اليونانية التي تحكي عن خَلْقِ الكَوْن، والحرب، والحب، والجمال، وتجسِّد هذه القصص الصراعَ بين الخير والشر، وتتغنَّى بالروح وتُخلّدُها بالظواهر الطبيعية، وتتعامَلُ معَ المعاني المُطلقة للحياة ومع مصير الإنسان والعالم. وهنا في كلِّ المقطوعات التي تناولَتْ الأساطير الإغريقيّة، يبَْرُزُ تفسير ظواهر الطبيعة واستنطاقها والحوار بينها وبين الآلهة، وتُظهرُ أن الآلهة ليسوا مثاليين، بل يمتلكون عيوباً، مثل: الغيرة، والجشع، مما يسهمُ في إيصال دروس أخلاقية حول عواقب الأفعال السيئة.

مقطوعة: جروح الزجاج تُقسَم إلى ثلاثة أقسام متكاملة فيما بينَها وفيها رموز متداخلة نَواتُها الإنسان وتتوسّع الدوائرُ حولَها فتصلُ إلى: أقتبِس: “كُنْتُ أظُنُّ أنَّ الفيلَ سيهْدأُ إذا شَبِعَ، وأنَّ الزجاج سيبقى حاجزًا لا أكثر… لكنّي كُلَّما نَظَرْتُ من نافذتي، أراهُ خلْفي، ضخمًا، صامتًا، ينتظِرُ أن أُشيحَ ببَصَري لحظةً عَنْهُ، لِيُكْمِلَ احتلالَهُ لِما تبَقَّى مِنّي.” أقتبِس: “هذا البيت… شقّتي المتواضِعة، لم تَعُد مأوىً بل أضحتْ حاضنةً للفيل في داخِلي…” هنا الاقتباسات نفسُها كافية لتُعَبِّرَ عن بعضِ هذه الرموز!، لا أريد هُنا تفسير الرموز، ولكنّني أسأل: من أنا؟ من هو الفيل؟ أين تقع شقَّتي؟ لماذا تصغُرُ شقّتي؟ … ويكمن جمال هذه القطعة في إثارة الأسئلة!

في مثلَّث الجمال نقرأُ حوارًا بين الشمس والظلام والجمال. الجمال يقول: “إذا ارتقيتَ بذاتِكَ ونفسِكَ، وخَفَّفْتَ من كآبَتِكَ، قد تبدأُ في التَّوْق للجمال”. كما يرِد في هذه المقطوعة، فمُثلّث الجمال هو الجَسَد والنفس والروح.

أمّا خاطِرة حلّ البَرْسيم ص149، فتَصِفُ صراعًا بين الخيول العربيّة والخيول الهجينة انتهى بإسطبل واحد يأويهُما عُلِّقَتْ عليهِ لافتة كُتب عليها بالإنجليزيّة: Palestable! والرّمْز هنا، أيضًا، يكشفُ نفسَهُ!

ص153-162 تنضَحُ الأقلام بمشاعر وعواطف حامليها وتنقُلُهُم إلى عالمٍ لا محدود من الواقع والخيال مجْدولَيْنِ معًا!

تكثُرُ المشاهد الاستثنائيّة الخياليّة المتنوّعة في ص 168 – 178، يربِطُ بينَها عَبَثُ الحياة والتأمُّل في الحياة، وتتخلَّلُها إيحاءاتٌ روحانيّة دينيّة، لا رابطَ بينَها، تتحدّى البَشَر وتُراوِحُ بينَ الأرضِ والسماء.

أمّا “قطعة في مزاد الأمهار” فإنّها قصّة تحكي عن المجتمع الأبوي وتأثيرِهِ على تربية الابنة.

مجموعة: “محارب من نور”، تحوي 13 خاطرة مكثّفة. تدعو هذه الخواطر إلى التفكير فيما يدور في خَلَدِ الآخرين المُعتدين، وتنتهي إلى عبثيّةِ وقسوةِ الحرب. هناكَ رابطٌ ما بينَ هذه الخواطر وهو أنّها مشهدٌ تلميحيّ عن مواقف عديدة من حياة الإنسان، وقد ذكّرتني بالمَطَرَة والمُصطفى في كتاب النبي لجُبران! ص207 أقتبِس: “في رحلتي هذه، استَعَنْتُ بِأَدَواتٍ كُنْتُ قد اقتطفتُها من دُكّانِ الحياة، صَقَلَتْها نارٌ مُقدَّسة، فأصبَحَت ثابتةً وأمينة.”

في “زَبَد” هناك تأمُّلات جبرانيّة كما في “رمْلٌ وَزَبَد”! تأمُّلات بعْدَ الموت حيثُ الجُمجُمة تتكلَّم!

في باب: “بعضٌ من شِعْر”، في القسم الأخير من الكتاب، يستمرُّ الكاتب في التأمُّلات الوجوديّة في كلِّ تفاصيلِ الحياة. يتوِّج هذا القسم نصّان جميلان وعميقان: “قُبلةُ الناسِكين” و”استراحة الموت الأولى”.

بعْدَ أن قَرَأْتُ الكتاب، أثار اهتمامي أن أقرأ عن حياة الكاتب إندراوس أسعد حدّاد، فوجدْتُ أنّه عمِل في الصناعات الخشبيّة، وحالًا تبادَرَتْ إلى ذهني شخصيّة “يوسف النجّار”.

وَرَدَتْ في التظهير جملة: “رغم عدم حصوله على شهادات جامعيّة…”، هو قارئ شغوف لكتب الأدب والفلسفة وغيرها. حالًا تذكّرْتُ أنَّ عددًا لا يُحصى من الكتّاب والشعراء لم يحملوا شهادة جامعيّة: أحمد فؤاد نجم، عبّاس محمود العقّاد، جمال الغيطاني، جابريئيل جارسيا ماركيز، ليو تولستوي، أرنست هامنغواي، باولو كويللو، حنّا مينا، وغيرهم كثيرون.

الإبداع الكتابي والفنّي طاقة كامنة فينا لا تعرف الجامعة والجامعة لا تعرفها ولا تعرف ال AI ولا ال AI يعرفُها!

وأخيرًا، يطيبُ لي أن أحتفي بهذا الكتاب الرائع المُثير والذي أُضيفَ إلى المكتبة الأدبيّة واحتَرَمَ لُغَتَنا، بقواعِدِها وجماليّاتِها، وذلك عبْرَ تَأَمُّلاته وروحانيّاتِه. إيليّا أبو ماضي قال: “إنَّ التأمُّلَ في الحياةِ يَزيدُ أوجاعَ الحياة” وكاتِبُنا: اندراوُس أسعَد حدّاد يُشيرُ إلى أنَّ التأَمُّلَ في الحياة يجعَلُها أبّدِيَّة! طوبى لِمَنْ لا يفقِدُ الأمَل والتأمُّل، مُبارَكٌ إصدارُكَ!

تعبّر هذه المواضيع المنشورة عن آراء كتّابها، وليس بالضّرورة عن رأي الموقع أو أي طرف آخر يرتبط به.

haifacultureclub

haifacultureclub