د. أليف فرانش: التزامن في سرديّة الرجل الذي يبحث عن ظهره

د. أليف فرانش

يكتب لنا محمد علي طه كتابًا جديدًا من قصص الأرض، وليس أيّ أرض، بل تلك التي تعرف كيف تتكلّم رغم ما فُرض عليها من صمت، وتعرف أن تهمس رغم ما جُعل في آذان سامعيها من صمم. يكتب بالحنين الذي لم يفقد قدرته على التحوّل إلى مقاومة سرديّة، فيها الإنسان، والمكان، واللغة. المجموعة الجديدة، التي تحمل العنوان اللافت الرجل الذي يبحث عن ظهره، ليست مجرّد مجموعة قصصيّة عاديّة؛ بل هي عمل أدبيّ تتقاطع فيه مستويات عدّة من السرد، والرمز، والأسلوب، في توليفة تجعل من قراءة العمل تجربة وجدانيّة وفكريّة في آنٍ.

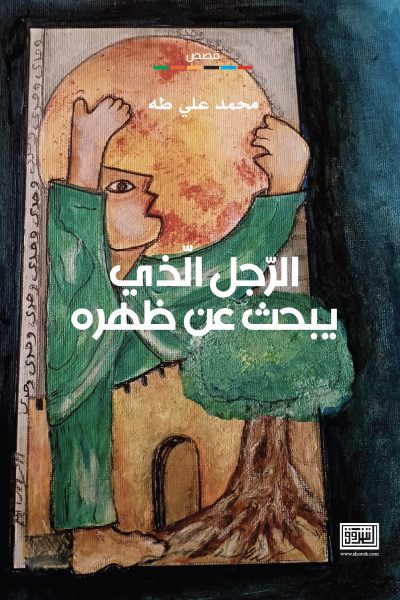

غلاف يحكي: الفنّ يعانق الأدب

منذ الواجهة الأولى، يلفتنا غلاف المجموعة الذي صمّمه الفنان وليد قشّاش، المعروف بأعماله التي تمتزج فيها البصمة التشكيليّة العامّة والفلسطينيّة بالرؤية الرمزيّة. اللوحة لا تكتفي بأن تزيّن الغلاف، بل تشترك في خلق الجوّ العامّ للنصوص: تحرّك خيال القارئ، وتدخله إلى عالم بين الواقع والأسطورة، حيث الصورة تسبق الكلمة أحيانًا في خلق الانطباع الجوهريّ للعمل.

نوع قصصيّ خارج القوالب

في ما يتعلّق بالنوع الأدبيّ، تقف المجموعة في تلك المنطقة “الضبابيّة” أو المراوِغة: ليست قصصًا قصيرة تقليديّة، ولا رواية، ولا حكايات فولكلوريّة صافية. بل هي نصوص تتلبّس طيف الحكاية، وتتماهى معها، لكن دون أن تفقد بنيتها الأدبيّة الحديثة، وكأنّ محمد علي طه يقول لنا: الحكاية ليست بدائيّة، بل حمّالة أوجه وأزمنة، تتّسع لما لا تتّسع له الأجناس الأدبيّة الأخرى.

هذا التنويع بين الأجناس الأدبيّة يحرّر القارئ من التنميط، ويدعوه إلى قراءة مرنة غير خاضعة لأعراف النقد المدرسيّ المتّبع.

“الرجل الذي يبحث عن ظهره“: عنوان يجرّ خلفه دلالات ثقيلة

العنوان بذاته مفتاح دلاليّ مشبع بالرمزيّة: فهور سوريالي، افتراقيّ لا اتّفاقيّ، ووجوديّ في الوقت ذاته. رجل يبحث عن ظهره… ليس عن مستقبله أو ماضيه أو ظلّه، بل عن “ظهره”، أي عموده الفقريّ، سندِه، حامله، حائطه الأخير.

هذا الفقد لا يُفهم حرفيًّا بالطبع، بل هو فقد الكيان أو الظهير التاريخيّ/ الوطنيّ/ الإنسانيّ. وبهذا، يتحوّل العنوان إلى عتبة رمزيّة كبرى تتقاطع فيها الدلالة الفرديّة مع الهمّ الجمعيّ.

هل الظهر هو الأرض، أم العروبة، أم الذاكرة، أم الكرامة الجمعيّة؟

هل هو نداء عتاب تجاه الحاضنة العربية الغائبة؟

أم هو صرخة فرديّة لمن فقد سنده الشخصيّ والاجتماعيّ والسياسيّ؟

أم كلّ هذا معًا؟

رمزيّة العنوان: من العروبيّ إلى اللاعروبيّ

يحمل العنوان إمكانيّة للتأويل في الاتّجاهين: من جهة، هو عنوان عروبيّ بامتياز، يلوّح إلى خذلان الأمّة، إلى الفلسطينيّ الذي وجد نفسه وحده، بلا ظهر، لا على مستوى الجغرافيا ولا على مستوى السياسات.

ومن جهة أخرى، هو عنوان ما بعد عروبيّ، أي أنّه يأسف على زمن العروبة ولا يستدعيه، بل يعترف بانقضائه ويؤسّس على أن ما بعده زمن فقد وانكسار.

هكذا، يتداخل الهمّ السياسيّ بالتاريخيّ، والوطنيّ بالفرديّ، في نصّ ينطلق من الواقع والواقعة ليتجاوزها نحو التمثيل الرمزيّ العميق.

خاتمة: الكتابة من الأرض وإليها

محمّد علي طه، في هذه المجموعة، لا يكتب فقط عن الأرض، بل يكتب بها، ومنها، ومن لغتها. وهو، وإن استعان بالفنّ البصريّ المعبّر والموحي، والأسلوب الرمزيّ، والتقنيّات السرديّة الحديثة، إلّا أنّ نقطة انطلاقه وجوهره تبقى ثابتة: الإنسان الفلسطينيّ في لحظته المعقّدة، الممزّقة، المستمرّة.

“الرجل الذي يبحث عن ظهره” ليس مجرّد عنوان سورياليّ، بل استفهام تاريخيّ معاصر، واستدعاء لوعي جمعيّ مأزوم، ومحاولة لتحفيز القارئ على أن يفتّش لا عن ظهر الرجل فحسب، بل عن ظهره هو نفسه أيضًا.

وأنا بحثت عن ظهري وأنا أقرأ القصّة والمجموعة.

كذلك، يطرح الكتاب مسائل وجوانب تشدّ الباحث لتناولها بالبحث والتحليل، مثل اللغة، والعنونات، ورسم الشخصيّات، وغيرها من القضايا، لكنّني سأركّز على جانب يؤرق بال المؤلّف كما يؤرق بال شخصيّاته، وهو الزمن. ولكي أتناوله فسأعرّج على بعض المصطلحات الفنّيّة والأدبيّة، أوّلها مصطلح الميتالِبسيس.

الميتالِبسيس (أو التجاوز السرديّ، كما يُترجم أحيانًا) هي ظاهرة سرديّة يحدث فيها تجاوز للحدود بين المستويات السردية المختلفة في النصّ. أي أنّها لحظة انتهاك أو اختراق للحدود الفاصلة بين العالم السرديّ الذي تُروى فيه القصّة (الراوي أو السارد) والعالم الذي تدور فيه القصّة (الشخصيّات والأحداث). وحسب تعريف جيرار جينيت: الميتالِبسيس هي انتقال غير شرعيّ من مستوى سرديّ إلى آخر. ونجده حين نقرأ قصّة تتكوّن من مستويين سرديّين: قصّة الإطار، وقصّة المركز، وتكون كلاهما امتدادًا أو تمهيدًا لبعضهما البعض.

لكنّ محمّد علي طه لا يكتفي بهذا المبنى، وفي سرده القصصيّ يقوم بما يلي: يعود بالزمن الى الوراء، يسير بمحاذاة حياة الشخوص كما عاشتها في ذلك الزمن، أي يقوم القارئ باحتياء الحياة وعيشها مع شخوصها، ثمّ يقوم الكاتب بالتداور من جديد، أي العودة بالزمن إلى الوقت الحاضر تاركا القارئ في أجواء الزمن الماضي الموازي. طه يؤسّس لنموذج آخر من للتعامل مع الزمن في نصّه، يقوم على توافق زمنيّ مركّب من ثلاث مراحل، وعليه فسأسمح لنفسي بطرح هذا النموذج النظريّ الذي سأطبّقه على نصّ محمّد علي طه، وسيكون نقطة فخر أن يرتبط إطلاق هذا النموذج النظريّ بسرديّة طه. أطلق على هذا الأسلوب أسلوب التزمين، أي إدخال النصّ في بوتقة زمنيّة تزول الحدود بين أزمنتها، وتتألّف من ثلاث مراحل، على النحو التالي:

(أ) الارتداد الزمنيّ أي استرجاع زمني يُروى بطريقة تخلق تزامنًا وهميًّا بين لحظة السرد والحكاية الماضية، بحيث يختفي الإطار الزمنيّ للحاضر السرديّ.

يُعدّ الارتداد الزمنيّ أحد أبرز تقنيّات المفارقة الزمنيّة في السرد، ويقع ضمن ما حدّده جيرار جينيت بـ “الاسترجاع” أي استدعاء أحداث وقعت قبل النقطة الزمنيّة الحاليّة في الحكاية. غير أنّ الارتداد في السياق الذي نتحدّث عنه هنا، يتجاوز الوظيفة التقليديّة التي تهدف إلى ملء الفجوات السرديّة أو تقديم خلفيّة للشخصيّات، إلى ما يمكن تسميته بـ “الارتداد التفاعليّ” أو “الارتداد الاحتيائيّ”.

في هذا النمط من الارتداد: لا تُروى الأحداث بصيغة الماضي المنقطع عن اللحظة الحاضرة، بل تُستحضر بوصفها تجربة حيّة، يدخل إليها السارد (أو يُدخِل القارئ) دخولًا شعوريًّا ومعرفيًّا كاملًا. تصبح اللحظة الماضية “آنًا سرديًّا جديدًا”، تُزال فيه المسافة بين زمن الحكاية الأولى وزمن الحكاية الثانية. يتعدّى السرد الإخباري إلى ما يمكن وصفه باستحضار الزمن لا كمعلومة بل كحالة حسّيّة وزمنيّة قائمة. القارئ لا يتلقّى ما حدث فقط، بل يعيش ما حدث كما لو كان حاضرًا فيه.

(ب) السرد التزامنيّ الموازي/ “الاحتياء الزمنيّ” وهو حقل زمنيّ ينشأ داخل النصّ نتيجة السرد التزامنيّ للأحداث الماضية، بحيث يصبح الماضي حاضرًا سرديًّا، دون أن يُختزل أو يُختَم بإطار الحكي.

في هذا المستوى، لا يقف الكاتب عند حدود الارتداد، بل يدخل مع القارئ في ما يمكن تسميته بـزمن سرديّ موازٍ، حيث لا تُروى الأحداث الماضية بوصفها “شيئًا حدث”، بل بوصفها “شيئًا يحدث”. ومن ملامح هذا السرد التزامنيّ: أنّ الحدث الماضي يُقدّم بلغة الحاضر، أو على الأقلّ بنفس الإيقاع الزمنيّ والتفصيليّ كما لو أنّه يحدث الآن. لا توجد إشارات تفسيريّة مستمدّة من الزمن الحاضر، ولا تعليق يشي بأنّ السارد يمتلك معرفة لاحقة. الشخصيّات تتصرّف وتفكّر وتتكلّم في الزمن الماضي، لكن كما لو أنّ كلّ شيء يحدث على مرأى القارئ ولحظته. هكذا يتكوّن لدى القارئ إحساس زمنيّ مستقلّ، أشبه بغرفة زمنيّة موازية.

بهذا؛ لا يعود الماضي مجرّد خلفيّة، بل يصبح حيّزًا سرديًّا معيشًا، يحمل قوانينه الزمنيّة الخاصّة، ويوازي الحاضر بدل أن يخضع له.

(ج) التداور الزمنيّ، أي العودة من الزمن الماضي إلى الحاضر ضمن حركة سرديّة دائريّة، يُعاد فيها ربط الزمنين لا من خلال الفصل، بل من خلال الامتداد الشعوريّ والتأويليّ.

بعد الغوص في الزمن الموازي واستبطان الحياة الماضية، يعود السارد إلى زمن الحاضر، إلّا أنّ هذه العودة لا تحدث بشكل قطعيّ أو “ميكانيكيّ” بل يمكن وصفها بأنّها عودة دائريّة ذات أثر متبقٍّ، يَسم الحاضر السرديّ ببقايا الماضي الذي تمّ ارتياده. في هذه العودة: لا تنغلق “النافذة الزمنيّة” التي فُتحت على الماضي، بل تظلّ مواربة.

هكذا يتكوّن لدى القارئ نوع من الازدواج الزمنيّ: هو في الحاضر من حيث السرد، لكنّه لا يزال مشدودًا وجدانيًّا ومعرفيًّا إلى الزمن السابق. هذه الحالة تُنتج ما يمكن تسميته بالظلّ الزمنيّ، وهو الأثر النفسيّ/ الزمنيّ الذي يخلّفه الماضي في بنية الحاضر. وبهذا يؤدّي التداور السرديّ وظيفته: تحقيق بنية سرديّة حلقيّة أو متماوجة بدلًا من البنية الخطّيّة التقليديّة.

مثال تطبيقيّ للتزمين من قصّة الرجل “الذي يبحث عن ظهره”:

-

الارتداد التزامنيّ: “رجاء لا تظلموا الرجل، ولا تحمّلوه عبء الآخرين… فقد أدرك مصطفى الطويل منذ الخطوة الأولى…” (ص 131).

هنا، يخاطب الراوي القارئ؛ ليعيده من الحاضر إلى الزمن الماضي بعمليّة ارتداد زمنيّ.

-

الزمن الموازي أو الاحتياء الزمنيّ: “ما حدث لمصطفى الطويل لم يكن كابوسًا ولم يكن حلمًا. كان أمرًا عاديًّا أن يقف الرجل أمام المرأة في الصباح ويطمئنّ على ظهره… (ص 131)

هنا يأخذ المؤلّف القارئ إلى زمن الشخصيّة؛ ليجدها أمامه، داعيًا إيّاه لاحتياء حياتها كما هي، مزيلًا الفاصل الزمنيّ بين الأزمنة والحقب.

-

التداور الزمنيّ: “ومصطفى يمشي ويمشي ويمشي. خمسة عقود وهو يمشي. ستّة عقود وهو يمشي. سبعة عقود وهو يمشي… لا بدّ من أن يجد ظهره. (ص 141)

هنا يعيد المؤلّف القارئ إلى الزمن الحاضر بعمليّ تداور بين الأزمنة، من الماضي إلى الحاضر، لكن دون أن “يسمح” له بترك الشخصيّة وإخراجها من باله وشعوره؛ مبقيًا على التواصل بينهما؛ ليفكّر القارئ بما سيحدث للشخصيّة لاحقًا؛ ما قد يستدعي الدوران بالزمن إلى أجل غير محدّد.

ومثال تطبيقيّ للتزمين من قصّة الرجل “شاطت المقلوبة”:

-

الارتداد التزامنيّ: “كلّما جلست في المطبخ أعدّ الطعام للعائلة… يهيج الحنين إلى أهلي وإلى بيتنا وإلى عبير الليمونة…” (ص 40).

هنا، يخاطب الراوي القارئ؛ ليعيده من الحاضر إلى الزمن الماضي بعمليّة ارتداد زمنيّ.

-

الزمن الموازي أو الاحتياء الزمنيّ: “وفيما أنا خارج من بيتي في شارع الناصرة، في العشرين من شهر نيسان، وفيما أنا أهبط الدرجات، درجتين درجتين، سمعت بكاء من أحد البيوت فوقفت وانتصبت أذناي مثل أذن فرس أصيلة. ووجدت نفسي… (ص 44).

هنا يأخذ المؤلّف القارئ إلى زمن الشخصيّة؛ ليجدها أمامه، داعيًا إيّاه لاحتياء حياتها كما هي، مزيلًا الفاصل الزمنيّ بين الأزمنة والحقب.

-

التداور الزمنيّ: “هذه رواية عودة الرجل الخليليّ الصادق الأصيل الذي قضى القسم الأعظم من عمره في حيفا وقلبه متعلّق بالخليل وأهل الخليل، وروحه تمرح وتسرح بين الخليل والجليل. (ص 45) وكذلك: “خمسون عامًا لم ينادني أحد بهذا الاسم… الناس في عكّا وفي حيفا ينادونني سميرة داود… أم زكي والحمد لله”. (ص 50)

هنا يعيد المؤلّف القارئ إلى الزمن الحاضر بعمليّ تداور بين الأزمنة، من الماضي إلى الحاضر، لكن دون أن “يسمح” له بترك الشخصيّة وإخراجها من باله وشعوره؛ مبقيًا على التواصل بينهما؛ ليفكّر القارئ بما سيحدث للشخصيّة لاحقًا؛ ما قد يستدعي الدوران بالزمن إلى أجل غير محدّد.

خاتمة:

ما يشكّله هذا البناء الثلاثيّ (الارتداد التزامنيّ، الزمن الموازي أو الاحتياء الزمنيّ، التداور الزمنيّ) هو هندسة زمنيّة سرديّة تتجاوز حدود الترتيب الزمنيّ المعتاد، لتخلق تجربة سرديّة مركّبة ومكثّفة يعيش فيها القارئ لا تسلسل الأحداث فقط، ولا صورًا ومشاهد من الذاكرة فقط، بل تراكب الأزمنة، واختلاط الإحساس الزمنيّ بين ما هو ماضٍ وما هو حاضر، لينظر إلى الشخوص وهي تزاول حياتها في زمن من المفروض أنّه مضى، ليعيش معها ويحيا حياتها، في عمليّة احتياء، أي أن تعيش معهم وبينهم، حتّى لو كان في مكان سحقتّه الجرّافات لكنّه ما زال عالقًا في الزمن، ليعود إلى الزمن المعاصر جالبًا معه تجربته الاحتيائيّة، متفكّرًا، متسائلًا، عابقًا بسحر الفردوس الذي يصوّره النصّ لدى محمّد علي طه قائمًا لا مفقودًا.

تعبّر هذه المواضيع المنشورة عن آراء كتّابها، وليس بالضّرورة عن رأي الموقع أو أي طرف آخر يرتبط به.

haifacultureclub

haifacultureclub